こんにちは。

この間梅雨明けしたかと思ったら、もう夏も終わりに近づいています。

夏の終わりは毎年、切ない気持ちになりますね。

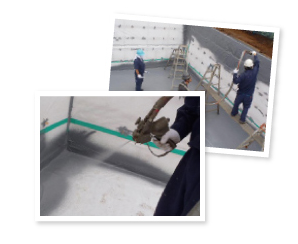

さて、今回は日栄商工の防水工事についてお話したいと思います。

日栄商工は年間約4,000棟の防水工事を行っており、多くの建築会社様からご依頼をいただいております。

また、蓄えられたノウハウと経験豊富な職人によって、1棟1棟に合わせた最適な防水工事の提案が可能です。

さらに施工後の調査や保証などアフターサービスが充実している点も強みと言えます。

その中でも代表的な防水工事を幾つかご紹介したいと思います。

1、FRP防水

FRP防水はガラス繊維とポリエステル樹脂を混ぜた強度の高い強化プラスチックを使用した防水施工です。

軽量で、耐久性に優れた施工法で、防水のほかに耐蝕性も高い点も特長と言えます。

木造住宅のバルコニーや、浴室、駐車場など幅広い建物に適した防水施工です。

2、ウレタン防水

ウレタン防水は、主にバルコニーを対象にウレタン材を使用した防水施工です。

低コストで下地の形状に馴染みやすく、施工性が高い点、水密性の高い連続皮膜が得られる点が特長といえます。

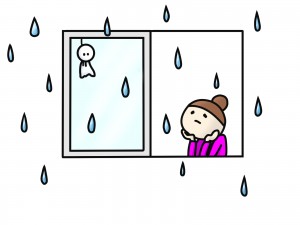

3、シート防水(塩化ビニール・ゴム・アスファルト)

塩化ビニール樹脂で作られたシートを使用した防水施工です。

接着剤を使用し下地に貼り付ける密着工法と、ディスク版などで固定する機械固定工法があります。

塩化ビニールを使用しているので、高い伸縮性と耐摩耗性に優れている点が特長と言えます。

4、シーリング工事

外壁やキッチン、浴室の目地(タイルなどの繋ぎ目)からの浸水を防ぐ防水施工です。

場所や用途によって様々な種類から適したシーリング工事を選択することができる点が特長と言えます。

この他にも、

ポリマーセメント系塗膜防水、外壁注入、クラック補修、漏水止水注入、透明塗膜防水、長尺シート、タイル浮き補修、塗床、地下防水、屋上緑化工事など

様々な防水施工技術があります。

このように様々な施工法の中から建物の状況に合わせた最適な防水工事を提案し、確かな技術力によって防水工事をおこないます。

雨漏り・漏水でお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽に日栄商工へお問い合わせください。

お待ちしております。

こんにちは、

8月というのにぐずついたお天気が続いていますね。

東京では21日間連続の雨を記録したようです。

これは1977年の22日間の記録に続く、観測史上2位の長雨でした。

また、ゲリラ豪雨や雷雨に見舞われる日本列島…、

自分の家は安全だ。と思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、それは間違っています!

雨漏りはいつ起きるかわかりません。

では、雨漏りになってしまった場合、どんな対処をしたら良いのでしょうか。

今日は雨漏りになったとき、被害を最小限に抑える対処法を紹介します。

■天井からの雨漏り

天井からの雨漏り、原因であろう屋根を見に行きたくても外は雨…。

そんなときは、雨が落ちてきている部分の下にバケツを置いて、室内が濡れるのを防ぎましょう。

ある程度水が溜まってくると、水しぶきが起こり周囲にはねてしまいますので、いらなくなったタオルや新聞紙、雑巾などをバケツの底に入れておくと便利です。

また、糸をたらした釘を天井の一番湿っている部分に突き刺し、雨漏りを糸に伝わせて飛び散りを防ぐ方法や、駅構内でよく見かける、ビニールでバケツに誘導させる手もあります。

■窓やサッシからの雨漏り

窓枠からあふれ出してくるような雨漏りは、ビニールシートやごみ袋を敷き、いらなくなったタオルなどで水を吸い取るようにしましょう。

カーテンは早めに取り外すか、濡れないように短くまとめておくようにしましょう。

濡れたカーテンを湿度の高い場所に放置しておくと、カビの原因になります。

また、ホームセンターなどでの防水テープで雨の進入を防ぐという手もあります。

広範囲に貼ると、雨漏りの経路が変わって別の箇所から雨漏りが発生したり、見栄えも悪いので原因箇所付近にだけ貼るのをおすすめします。

■屋根の上にビニールシート

雨漏り対策としてよく見かけるのが、屋根の上にビニールシートをかぶせることです。

これは新たな雨の侵入を防ぐためには得策ですが、いくつか注意点があります。

まずは大き目のビニールシートをかぶせることです。

雨漏りは、どこから伝ってくるのかわかりません。広範囲にかぶせることをおすすめします。

また、風などで飛ばされないように、テープや砂利をつめたおもりを置いてしっかりと固定しましょう。固定が甘いと、ビニールシートがめくれる、おもりが飛ばされるなど大変危険です。

雨風の強いときは無理せず、身の安全を確保してください。

そして屋根の上に上る際は、十分に注意し2人以上で行うようにしてください。

また、屋根の構造を知らない方が屋根に上ると、別の屋根材を壊してしまい、新たに雨漏りを発生させてしまう可能性もあります。

■信頼できるのはやっぱりプロ!

雨漏り発生時の応急措置はとっても大切です。

正しい方法で措置できていない場合、そしてしっかり修理せず放置した場合、雨漏りはさらにひどくなってしまいます。

しっかりと原因を追究して、処置を行ってもらうほうが、手間も費用も抑えられる場合があります。

少しでも気になった場合は、やはりプロに相談しましょう!

日栄商工は、雨漏りの知識・経験の豊富なスタッフが揃っております。

雨漏りに関する質問から、点検、修理まで、お気軽にお問い合わせください。

こんにちは。

今週は台風3号が日本列島に上陸しましたね。

夏の間は台風が多く発生しますので、今後も台風情報をこまめにチェックしておきましょう。

ということで、今週は台風に関する疑問を調査してみました!

疑問1:台風ってどうやって発生するの?

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びます。

この低気圧は、海面水温が高いことがきっかけで起こる上昇気流からできています。

上昇気流によって次々と発生した積乱雲がまとまって渦を形成し、発達していきます。

この「熱帯低気圧」のうち、

・「北西太平洋」または「南シナ海」に存在するもの。

・かつ低気圧域内の最大風速が、17m/sを超えたもの。

この2つを満たすものを「台風」と呼びます。

他の地域で発生した風速17m/sの熱帯低気圧は、「ハリケーン」や「サイクロン」と呼ばれます。

発生した地域で呼び方が変わるなんて不思議ですよね。

疑問2:なぜ夏の時期に多いの?

実は台風は、夏だけに発生するものではありません。

「台風」自体は、1年中、春や冬にも発生しています。

しかし、台風が夏の季語にもなっているように、日本では7~9月に多く発生します。

春や秋の台風は、赤道付近で発生したあと、東風に乗ってフィリピンや中国南部、ベトナム方面に進みます。

この時期の台風は、日本に接近・上陸しないのでほとんど知られていません。

反対に夏は、太平洋高気圧が強まり、日本を南から覆うようになります。

そのため、太平洋高気圧に沿うようにして北東へ進むため、夏の時期だけ日本列島を横断するかのようなルートが多くなります。

疑問3:番号や名前はどうやって付けられてるの?

気象庁では、毎年1月1日以降、最も早く発生した台風を第1号とし、以後発生した順に番号を付けています。

台風には従来、米国が英語名(人の名前)を付けていましたが、2000年から、北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には、同領域内のそれぞれの国の台風委員会(日本他14カ国加盟)が予め決めた名前を用いるようになりました。

その名前は140個あり、順番に用いてまた1回目の名前を繰り返す形です。台風の年間発生平均数は25.6個ですので、5年間で台風の名前が繰り返されることになります。

なお、繰り返し使われている台風の名前ですが、大きな災害をもたらした台風などは、以後の台風に使用しないように要請を受け、変更することもあります。

2017年の台風3号の名前は「Nanmadol(ナンマドル)」です。

ミクロネシア連邦にある「ナン・マトール遺跡」から名付けられています。

冒頭でも書いたように、これからの時期は台風が多く発生します。

みなさんのお宅では、台風対策は万全でしょうか?

大きな被害を防ぐためにも、お早めの点検を行いましょう!

日栄商工では、様々な手法で雨漏りの修繕を行っております。

少しでも異変に気がつきましたらお気軽にご相談ください。

お待ちしております。

こんにちは。

今回は「梅雨」についてお話したいと思います。

「梅雨」とは、6月~7月にかけての長雨のことをさします。

5月も後半になり、今年もそろそろ梅雨の時期になりますね。

しかしよく考えて見ると、どうしてこの時期の雨を「梅雨」と呼ぶのでしょうか?

「梅雨(つゆ、ばいう)」

この字は「つゆ」とも「ばいう」とも読みます。

梅雨前線だと(ばいうぜんせん)になりますよね。

この語源や読み方は一体どこから来ているのでしょうか。

○語源は中国から

語源は中国にあり、中国から「梅雨(ばいう)」という読み方で日本に伝わったとされています。

梅雨とは日本だけでなく、中国の長江付近や朝鮮半島のもあるんです。

これが江戸時代に入る頃になると、「梅雨(つゆ)」という読み方になったと考えられています。

なぜ「ばいう」から「つゆ」と読むようになったのでしょうか。

○五月雨=梅雨

江戸時代より前、日本では旧暦5月ごろに降り続く長雨のことを「五月雨」と呼んでいました。旧暦というのは現在の太陽暦が採用される前までに使っていた暦のことです。

太陽暦の話をしてしまうと大変長くなりますので、簡単に今の月より約1カ月遅いものが旧暦と考えてください。

そうしますと旧暦の5月は今の6月ですから、「五月雨」は「梅雨」だと考えて間違いありませんね。

「日本歳時記(1687年)」に「此の月淫雨ふるこれを梅雨(つゆ)と名づく」とあることから、江戸時代には梅雨と呼ばれていたことがわかりました。

この変化の由来にはいくつかの説があります。

○梅雨の由来

「露(つゆ)から連想した説」

この時期の長雨のようにたくさんの雨が降ると、木々にもたくさんの露(つゆ)がつきますよね。そこから連想して「露(つゆ)」→「梅雨(つゆ)」と呼ばれるようになった、という説が1番有力です。

また、「梅の実が熟し潰れる→潰ゆ(潰ゆ→つゆ)説」や、「カビが物を駄目にする→費ゆ(つひゆ)説」など、何個かありますが実際のところわかっていません。

○他にもある「梅雨」の入った言葉

梅雨という言葉にも色々な種類があります。

「男梅雨」

陽性梅雨のことで、熱帯地方のスコールのような激しい雨のことです。日本列島では西日本に多いと言われています。

「女梅雨」

陰性梅雨のことで、しとしとと降ったり止んだりの雨のことです。日本列島では東日本に多いと言われています。

ひとえに梅雨といっても様々な種類があります。

気になった方はぜひ調べてみてください。

本格的な梅雨入りをすると、雨漏りの被害も拡大します。

少しでも異変に気づいたら、お早目の対処をおすすめします。

日栄商工では、さまざまな方法で雨漏りの修繕を行っております。

お気軽にご相談ください、お待ちしております。

シーリング工事って?

雨漏り対策のひとつとして、壁や屋根のすきまを埋める「シーリング」という方法があります。

地震に強く、ヒビ割れも防ぐ、という特徴を持つシーリングですが、みなさんはこのシーリングのほかに「コーキング」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?

コーキングもおなじく、雨漏りのほか、建物の補強の際に施工されることが多いのですが、

名前の響きも似ているこの2つの材料、どこかに相違点があるのでしょうか?

シーリングとコーキングの定義

まず、2つの加工方法の定義ですが、実はこの2つには、定義としての明確な違いはありません。

どちらも、「水密性・気密性を高めるために、建造物の隙間などに充填剤を埋め込むこと」という意味で使われています。

言葉の意味の違い

もともとシーリングは「すきまを密封する」という意味で、コーキングは「穴を塞ぐ」という意味で使われていた言葉です。

意味合いが同じであるため、基本的には施工の流れに違いはありません。

ただ、それぞれの施工の過程で使われる材料には、気密性や防水性に若干の違いがあるようです。

シーリングとコーキングの違い

今回は、シーリングとコーキングの違いという少し専門的な内容をご紹介しました。

どちらも建物を補強する点では変わりありませんが、みなさんも雨漏りや、そのた建物の修繕を依頼する際には、この2つの違いについてもう一度よく確認してみましょう。

日栄商工には、雨漏り修理・補修のスタッフが揃っております。

ぜひ、お気軽にご連絡ください。

雨が降ったとき、駅構内が雨漏りしている光景をよく見かけませんか?

びしょ濡れになった床や、雨水を逃がすためにビニールやホースなどが張り巡らされている…なんて場面に出くわした方も少なくないと思います。

今回は駅の雨漏りについて、一緒に見ていきましょう。

■駅の雨漏りの原因って?

建築技術が進んでいる現代でなぜあんなにも盛大に雨漏りしてしまうのか…

それには深いワケがありました。

駅は新しく改装しても、コンクリートからまるまる立て直すことはよほどのことがない限りありません。

そんなことをしてしまえば莫大なコンクリートと時間、費用がかかってしまいます。

したがって殆どの駅は昔のものを上から改修しているんです。そのときにできたコンクリートのつなぎ目こそが、雨漏りしてしまう原因です。

なので、駅は雨漏りを直さないのではなく、直せないという状況なんです。

■雨漏り対策のいろいろ

雨漏りを直すことができない駅構内では、駅員さんたちがアイディアを出し合って雨漏り対策を行っています。

よく見られるのはビニールやホースなどをつなぎ合わせるというなんともアナログな手法。

そのアナログさに惹かれ、駅の雨漏り対策ファンもいるそうです。

中には階段の雨漏りを利用してししおどしを設置してしまった駅も…!

駅構内の雨漏り対策をまとめたサイトもありますので、気になた方は一度覗いてみてください。なかなか味わい深いアートな世界を体験できますよ…(笑)

日栄商工ではさまざまな方法で困った雨漏りを修理致します。

雨漏りでお悩みの方はぜひご連絡ください。

今回は、雨漏りの二次被害でもある「カビ」の発生箇所や、発生しやすい場所についてお話ししていきます。

■油断は禁物!鉄骨住宅でもカビは発生します。

鉄骨の建物には、壁剤としてALCという素材が使われることが多くあります。

軽量気泡コンクリートを意味し、圧縮力への強い耐性を持ちながらもとても軽量で、通気性の高い素材です。

このようなカビの発生しにくい素材でも、ALCを使った部屋であまり換気をせずにいたら、カビが大量発生していた、という報告もあるそうです。

住宅に使用されている素材に限らず、しっかりと湿気対策を行うことが大切ですね。

■外壁のコケはカビの証拠?

雨漏りとは直接関係がありませんが、住宅の白い壁に、うっすら緑がかったコケを見かけたことはありませんか?

あくまでもコケなので、一見なにも問題はありませんが、こうした住宅の壁は、コケが生えやすく、水分がたっぷりと含まれています。

これをそのままにしておくと、水分によって壁の塗装膜がはがれ、水分が壁の内部にまで侵入してカビを発生させるおそれがあります。

たかがコケだから、とないがしろにせず、頻繁に家の内側の壁をチェックする必要があります。

高温多湿の日本ではカビの発生は珍しくないため、湿気のある場所なら多少発生していても仕方がない、と見過ごしてしまう人も多いのではないでしょうか?

また、雨漏りの修理はしてもらったけれど、しばらく経ったら発生箇所にカビが生えてきた!ということも充分にありえます。

この機会に、雨漏り対策とあわせて、カビの対策もしっかりと行っておきたいですね。

日栄商工には、雨漏り補修・修繕のプロが揃っています。

お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

最近少しずつですが、暖かいと感じるようになりましたね。

早く春が来てほしいものです。

さてはて、今回は雨漏り対策に使われる防水加工について見ていきましょう!

■ウレタン防水

ウレタン防水は、塗布すると固まるウレタンという素材を使い、弾性があり一体性のある防水膜を作ることで、雨漏りを予防する方法です。低コストで施工が早いのが特長です。液状なので、複雑な形状をした場所でも継ぎ目のない完全な防水膜を加工できます。

またシート、FRPなど他の防水材料との複合防水もでき、性能面・意匠面でも豊富なバリエーションをだせることから、さまざまな用途に対応できます。

■FRP防水

FRP防水とは、強化プラスチックであるFRPを使用した漏水対策方法です。強度の高い合成樹脂なので、引張強度や曲げ強度、耐酸・耐候性に優れています。また、錆びにも強く、軽量であるという特長もあります。

■地下防水工事(UG-7防水)

地下防水工事(UG-7防水)とは、ハイポリマーウレタンゴム成膜と、フレキシートというポリエステル繊維の布を組み合わせた漏水対策方法です。乾燥が早く、広い範囲に対応可能であることが特長です。

■シート防水

シート防水とは、塩化ビニール樹脂で作られた防水シートを用いる漏水対策方法です。

接着剤を使用した工法や、ディスク板などで固定する工法があり、施工が容易であることが特長です。

■シーリング工事

シーリング工事とは、外壁同士の隙間や外壁とサッシの隙間など、あらゆる隙間をシーリング材で埋める漏水対策方法です。地震に強く、ひび割れを防ぐという特長があります。

■屋上緑化工事

屋上緑化工事とは、直接屋上に植物を置くのではなく、防水層の上で植物を育てられるような環境を作り、雨漏りを防ぐ方法です。植物の根は強く、直接屋上に植物を置くと防水層を傷めるおそれがあるためこのような方法をとります。

日栄商工ではさまざまな方法で困った雨漏りを修理致します!

雨漏りでお悩みの方はぜひ日栄商工までご連絡ください。

お家の雨漏りや湿気の対策を怠っていると、カビやシロアリなど、二次被害にまで及ぶ危険性があります。

腐ってボロボロになった木材に、シロアリが大量発生している写真や映像を見たことがある方も、少なくないと思います。

自分の家でのそんなシーンは、できればお目にかかりたくないですよね。

今回は、シロアリが大量発生する前になるべく早く駆除できるよう、シロアリの発見方法をご紹介します。

1、蟻道をみつけよう

蟻道(ぎどう)とは、シロアリが通る道のことです。

シロアリは光や風を避けるために、土でできた道をつくり、その中を通って移動します。

家の外の柱などに、地面から出た線状の土がついていたら、シロアリが木材に巣食っている可能性が高いです。

不自然な土の塊がある場合も、シロアリを疑った方が良いでしょう。

2、部屋の壁をたたいてみよう

シロアリは、木材の表面や固い部分を残して、やわらかい部分のみを侵食しています。

そのため被害にあっている木材は、ハンマーなどで叩くと、ボコン、という空洞音がなります。

またドライバーなどで壁を押してみると、かんたんに穴が空くこともあります。

3、床や柱にも変化が・・?

シロアリの侵食が進むと、床や柱などに目に見える変化があらわれてきます。

柱が下がってきた、畳や床がくぼんでいるように見える、扉の立て付けが悪くなった、というような現象がおこったときは、すぐに業者を呼びましょう。

以上、シロアリ自体を目にしていなくても、その発生が疑われる3つのポイントをご紹介しました。

家の中で思いあたるところはなかったでしょうか?

シロアリも雨漏り同様、早期発見が大切です。

業者さんに駆除を徹底してもらい、被害が大きくならないように注意したいですね。

日栄商工では、雨漏り補修だけでなく、害虫駆除も承っております。

雨漏りによる二次被害の発生が気になる方は、ぜひいちどご連絡ください。

雨漏りは一軒家だけでなく、マンションやアパートでも起こる場合があります。

アパートやマンションでは多くの世帯が水を使って生活しているため、一度雨漏りが起こっても、どこから水漏れしているのか分からないことが問題です。

アパートが水漏れする原因として、以下のことが挙げられます。

1:自然災害などで建物自体に圧力がかかってしまった

2:欠陥箇所があった

3:老朽化してしまった

まず、1のケースですが、日本は地震や台風など、様々な自然災害が多く起こる国です。地震の揺れによって、建物の壁に亀裂が入ってしまい、その隙間から雨漏りしてしまうということもあります。

続いて2のケースは、元々建物の建設段階で、施工ミスなどの欠陥がある場合です。マンションは天井が平らになるものも多いため、施工に問題があると、すぐに雨漏りしてしまいます。特に最上階の方が雨漏りの被害に遭うことがあります。このケースについては、大家さんと相談する必要があります。

最後に3のケースです。例えば水道管などが老朽化で水漏れしてしまうといったことがあります。雨漏りとは少し異なるケースですが、この場合は最上階に限らず、あらゆる階で雨漏りのような被害が発生してしまう原因となります。 雨漏り箇所を発見したら、すぐに直すことが大切です。

日栄商工ではアパートの雨漏りに関してもお問い合わせを受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。